今日は船も飛行機もちゃんと到着してくてよかった。

飛行機は同じ南風でも到着できたり欠航したりするのでヤキモキモヤモヤします。

ザブザブの八重根から始まってその後はナズマド行けてよかった。

レモンスズメダイ綺麗だったなぁ。

イシガキダイの群れも圧巻でした。

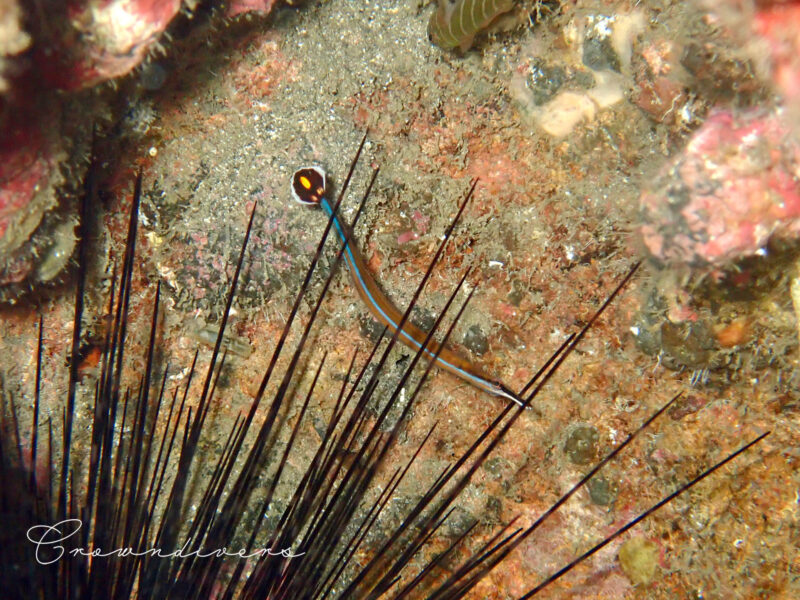

久しぶりに見たオイランヨウジは大きかった。

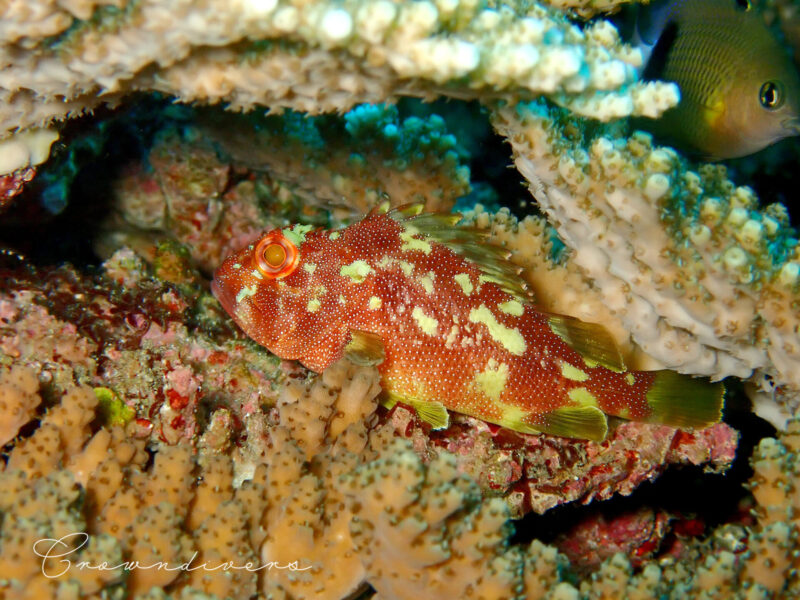

カイメンに寄りかかっているイロカエルアンコウは今日は居てくれました。

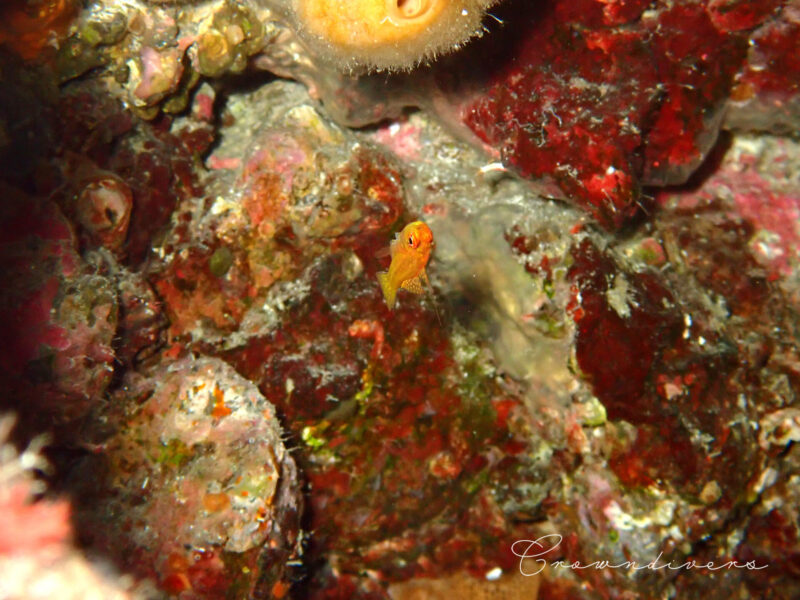

ピグミーも見つけられてよかった。

<気温:23℃ 水温:25℃ 透明度:25m>

◆しまぽ第2弾の販売がもうすぐです。

↓12月から使える第2弾の発売がもうすぐなので楽しみです

https://ws.shimapo.com

↓「じゅ」のブログはたまに更新されます^^

https://ameblo.jp/umi8jo-cd/