ヤドカリも可愛いから好き^^

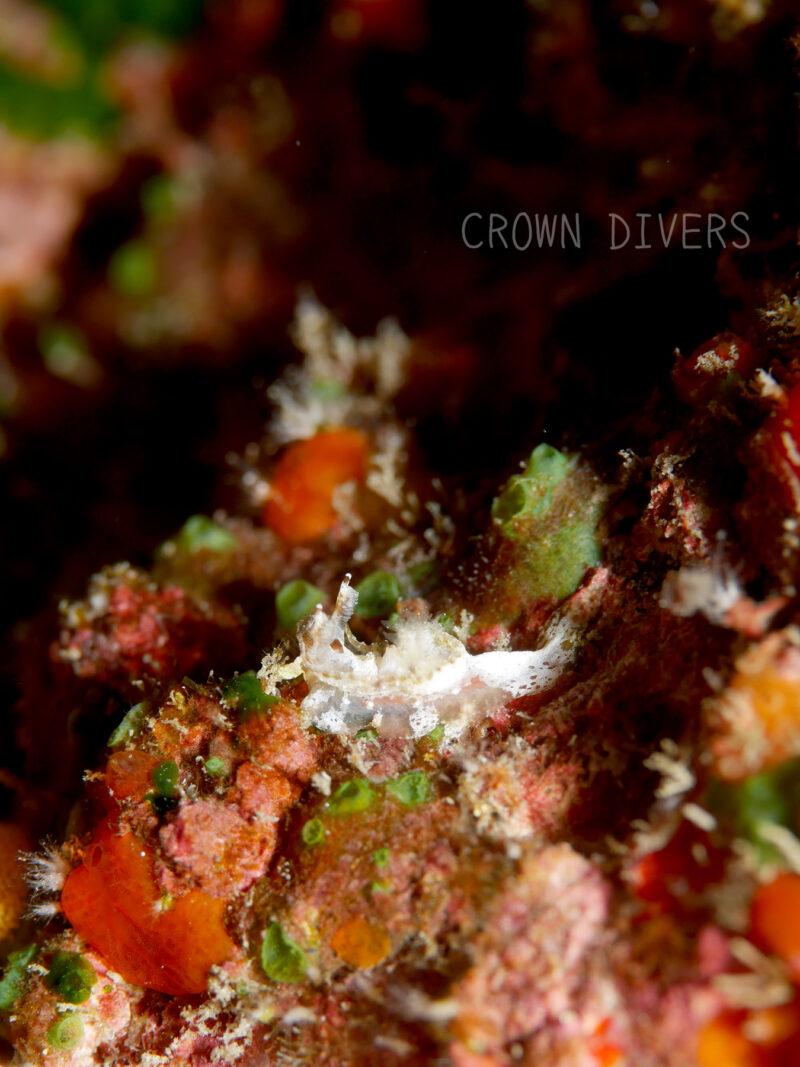

根の凹みに生き物を探していたら、鮮やかなフルセゼブラヤドカリが目に入りました。

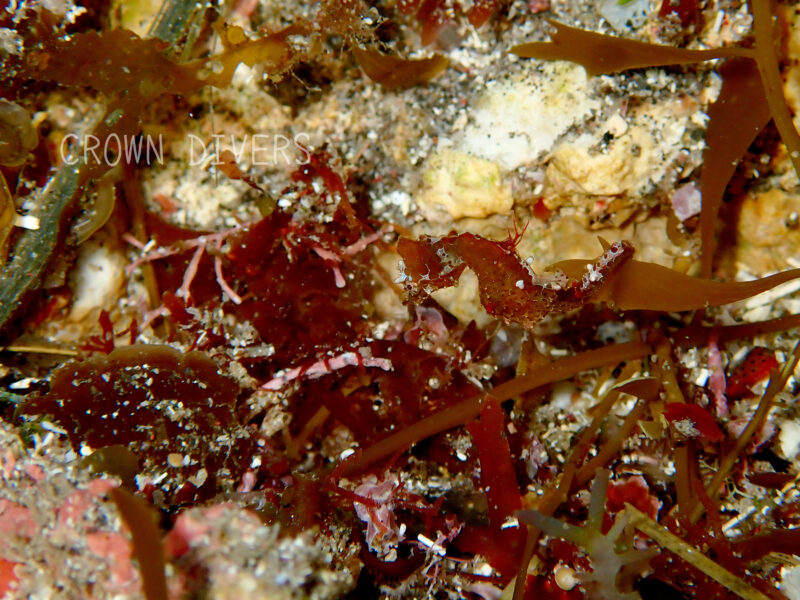

同じ甲殻類の中でエビちゃんたちにも綺麗な色を持った生き物はたくさんいますが、ヤドカリだって負けてはいません。

小さな体にカラフルな色を持って、ライトに照らされた時にとても鮮やかなボディを見せつけてきます。

眩しいライトを避けるように隠れてしまうまでほんの短い時間ですがうっとりと見惚れちゃいますね。

赤や紫、黄色にオレンジと考え尽くされたように近似色でまとめられた配色が、自然の中に普通にあるという素晴らしさに感動。

ウミウシのカラフルさやビビットさも同様に、海の中の生き物のカラフルさは見ていて飽きませんね。

緑の木々の中に鮮やかな鳥や昆虫がいるように、青い海の中には鮮やかなウミウシやヤドカリがいます。

水面を境界線にして美の競演を味わえるのはダイバーの特権ですね。

↓「じゅ」のブログはたまーに更新されます^^

https://ameblo.jp/umi8jo-cd/